- As queimadas na Amazônia estão predominantemente atreladas ao processo de desmatamento mediante ações humanas. O fogo é colocado de forma artificial, com o objetivo de limpar áreas desmatadas para uso na agropecuária, como explica a professora Ane Alencar.

- Quase 20% do território brasileiro queimou ao menos uma vez nos últimos 36 anos. Juntos, Cerrado e Amazônia somam 85% das áreas queimadas, sendo 41% deste total relativos apenas à Floresta Amazônica. Além disso, cerca de 16% do bioma amazônico já foi queimado ao menos uma vez no período.

- A Amazônia é uma floresta úmida que raramente queima espontaneamente.

- Para que a Amazônia queime, são necessários material combustível e uma fonte de ignição, já que a condição climática favorável para incêndios espontâneos é rara. Uma vez queimada, a floresta leva décadas para se recuperar do fogo. Áreas próximas à região queimada tornam-se mais suscetíveis a pegar fogo. Isso se deve ao fenômeno chamado efeito de borda.

- Outros dados relevantes são os seguintes: 50% dos focos de incêndio e desmatamento ocorrem em terras públicas, principalmente federais; as terras indígenas são barreiras para o desmatamento e o fogo, sendo que apenas cerca de 8% dos focos de incêndio e 5% do desmatamento ocorrem nessas áreas, que ocupam 25% do território amazônico.

- Alguns exemplos de medidas de prevenção ao fogo são ações de comando e controle, com fiscalização e punição aos desmatadores ilegais; apoio à economia de base florestal, que gera lucro com a floresta em pé; pagamento por serviços ambientais, com a oferta de recursos para as comunidades que preservam; e apoio econômico e assistência técnica para a produção sustentável nos assentamentos.

- Para que o desmatamento na Amazônia seja de fato combatido, é preciso pensar em novos modelos de negócio que tenham a floresta em pé como base de geração de riqueza. Enquanto não houver alternativas consistentes promovendo renda sem degradar, o fator econômico seguirá pendendo a balança negativamente, prejudicando os aspectos social e ambiental do tripé da sustentabilidade.

Destaques da aula

Duração

Professor(a)s

As queimadas na Amazônia estão predominantemente atreladas ao processo de desmatamento mediante ação humana. O fogo é colocado de forma artificial, com o objetivo de limpar áreas desmatadas para uso na agropecuária, conforme a professora Ane Alencar.

De acordo com análises feitas pelo projeto MapBiomas Fogo, quase 20% do território brasileiro queimou ao menos uma vez nos últimos 36 anos. Juntos, Cerrado e Amazônia somam 85% das áreas queimadas, sendo 41% deste total relativos apenas à Floresta Amazônica. Além disso, cerca de 16% do bioma amazônico já foi queimado ao menos uma vez neste período.

Grande parte deste volume de fogo ocorre em áreas de pasto já degradadas, mas 13% acontece em área de floresta, o que é um dado bastante relevante, já que a Amazônia é uma floresta úmida que raramente queima de forma espontânea.

O regime de fogo de uma floresta úmida sem a intervenção humana deveria ser parecido com, por exemplo, o da Mata Atlântica, onde uma área queimaria apenas uma vez a cada 500 anos. Porém, a curva de recorrência de fogo na Amazônia é parecida com a do Cerrado, bioma muito mais seco.

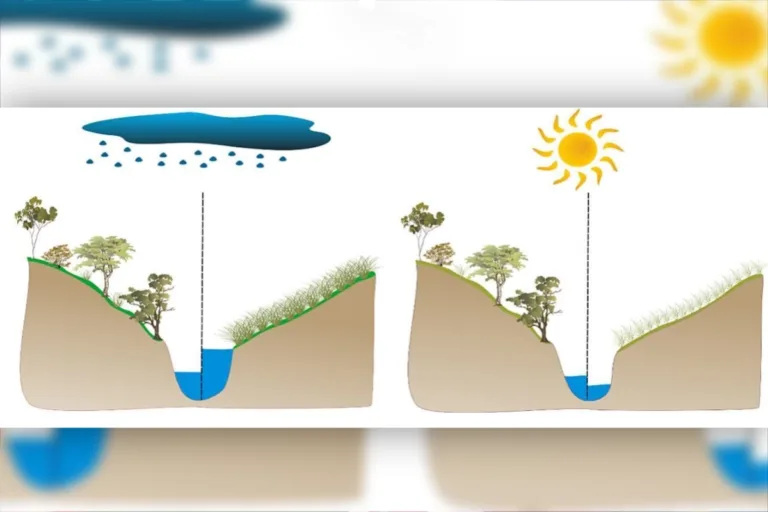

Para que a Amazônia queime, são necessários um material combustível e uma fonte de ignição, já que a condição climática favorável é rara. Uma vez queimada, a área de floresta atingida pelas chamas leva décadas para se recuperar, além de tornar áreas próximas mais suscetíveis a queimar. Isso se deve ao fenômeno chamado efeito de borda – quando uma área é desmatada, a borda dessa floresta sofre uma mudança na sua estrutura e na sua composição, ficando mais suscetível ao vento e ao ar seco, favorecendo espécies que gostam dessa condição e tornando o ambiente mais vulnerável ao fogo.

É importante observar ainda que, na Amazônia, a maior parte dos incêndios é rasteiro, sendo muito difícil a ocorrência de incêndios de copa. Contudo, esse fogo rasteiro causa muito dano. Por se tratar de um ambiente úmido, o fogo é lento. Assim, permanece em contato com a mesma árvore durante mais tempo, aumentando a chance de ela morrer, mesmo que não seja de imediato. Pode levar até sete anos para uma árvore impactada pelo fogo morrer.

Outros dados relevantes são os seguintes: 50% dos focos de incêndio e desmatamento ocorrem em terras públicas, principalmente federais; as terras indígenas (TIs) são barreiras para o desmatamento e o fogo, sendo que apenas cerca de 8% dos focos de incêndio e 5% do desmatamento ocorrem nelas. As TIs ocupam 25% do território amazônico.

Alguns exemplos de medidas de combate ao fogo são ações de comando e controle, com fiscalização e punição aos desmatadores ilegais; apoio à economia de base florestal, que gera lucro com a floresta em pé; pagamento por serviços ambientais, com a oferta de recursos para as comunidades que preservam; e apoio econômico e assistência técnica para a produção sustentável nos assentamentos.

Saiba mais

Clima Sem Fake – Fatos importantes sobre as queimadas na Amazônia – Ane Alencar

https://www.youtube.com/watch?v=17rXIx5rkH0&t=10s

Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM)

https://ipam.org.br/pt/

Nota técnica (IPAM)

Amazônia em chamas: desmatamento e fogo nas terras públicas não destinadas

Nota técnica (IPAM)

Amazônia em chamas: desmatamento e fogo nas terras indígenas

Estudo IPAM

Panorama do fogo na Amazônia

Estudo IPAM

“O ar é insuportável” – os impactos das queimadas associadas ao desmatamento na Amazônia brasileira na saúde

MapBiomas

Fogo no Brasil 1985-2020